「印刷博物館」という施設があるのをご存知でしょうか。

新聞や書籍、広告ポスターなど、私たちの生活に当たり前のように常に存在している印刷物。それら印刷物がどのような歴史を経て現在の姿になったのか、印刷というものが果たしてきた役割、また、その技術の発展など、貴重な展示資料などを見ながら様々な視点から知ることができる施設です。印刷が人々の生活にかなり身近なものであるからこそ、知れば知るほど感慨深さを感じずにはいられません。今回は、そんな見応えたっぷりな印刷博物館のおすすめポイントを紹介します。

TABLE OF CONTENTS

目次

印刷博物館の展示室では、「印刷の日本史」と「印刷の世界史」、「印刷 × 技術」、「印刷工房」の大きく4つの視点から印刷文化に触れることができます。また、企画展(「地図と印刷」)での3Dマップや空中ディスプレイに映し出されるデジタル画像などの最新技術を用いた展示や、重要文化財に指定されている資料など、より分かりやすくする様々な工夫が施されています。

日本の歴史から印刷史を学ぶ

「印刷の日本史」では、政治や宗教、娯楽、教育、報道と、日本の歴史を辿ることで印刷が随所に使用されていたことがわかります。日本の印刷史の始まりは、奈良時代「百万塔陀羅尼」。国の庇護で製作されていた印刷物も時代が変わるにつれ、各寺院へと移り、仏教書から商人による出版などへ変わっていったとされています。

近世には、西洋と朝鮮の影響を受け、活版印刷が一時的に行われたほか、娯楽のための出版物や浮世絵版画など、庶民文化に合わせた多様な印刷物が出回りました。そして、近代には明治維新の影響もあり、印刷産業の近代化が進み、文字は木版から活版に、絵図は銅版や石版印刷が用いられるようになります。さらに、大正時代には、印刷物などのマスメディアは、社会運動の中で大きな役割を果たし、一般庶民に大きく関わっていくこととなります。

戦後、印刷の技術も品質も向上とカラー化が進み、消費を促すポスターやチラシ、パッケージ、さらに壁紙などのインテリア素材などと活躍の分野を拡大していきます。

宗教や学問、政治に影響をもたらした世界の印刷文化

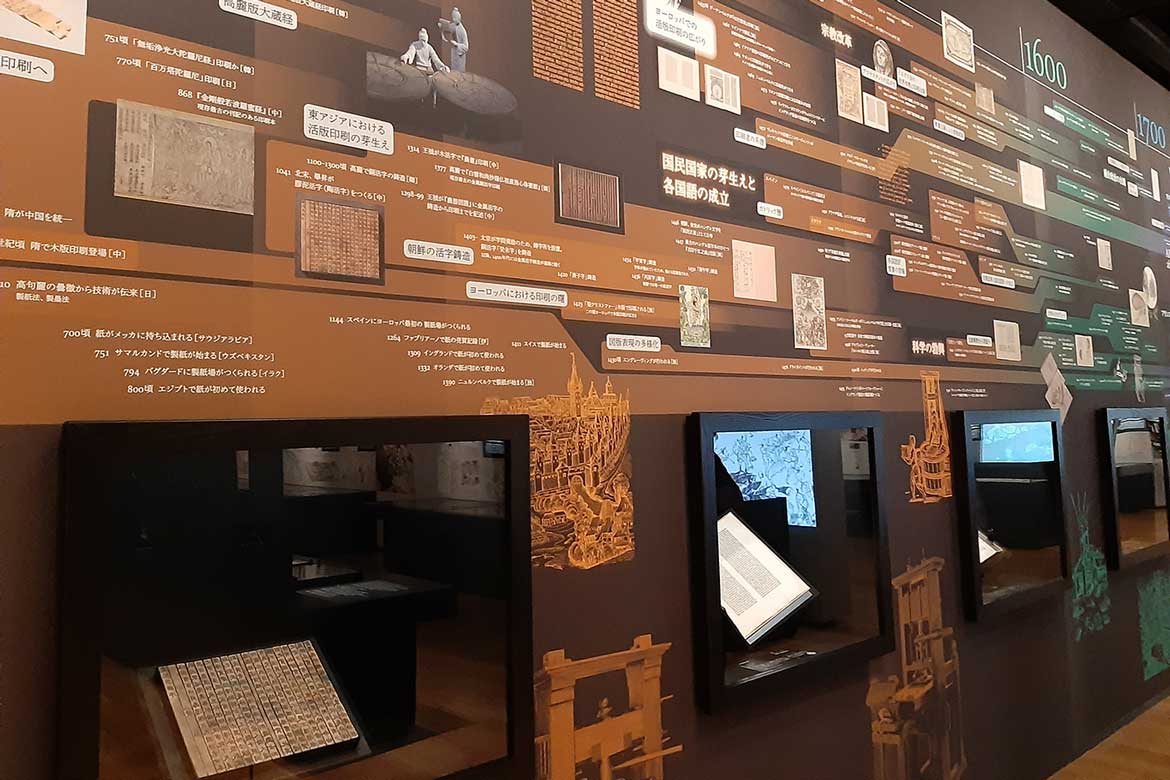

印刷の歴史を世界に向けてみます。紀元前まで遡り、石刻文や印章といった印刷の発端となる技術を東アジアではすでに用いられ、仏教文化の歩みとともに発展していきます。また、ヨーロッパではグーテンベルグにより活版印刷が広まり、数々の書物を生み出されていき、ここでも宗教が深く関わっていくように。

さらに、その後はコペルニクスからニュートンへと科学革命が活発化する中で、研究の成果を発表する場、大学に代わる学問の場を印刷という形で生み出していきます。1700年代には、フランス革命などの市民革命により出版の自由が定着したこともあり、印刷文化は大きな政治的影響力を持つこととなります。そして、1800年代では、産業革命により大量印刷が可能なまでに技術が発展し、1900年代には新聞や雑誌、広告など、印刷はメディアの主役となりあらゆる情報を発信。印刷技術のデジタル化へと進んでいくのです。

成長し続ける印刷技術

時代の移り変わりと共に発展してきた印刷技術ですが、全て「版」というものが存在し、ここでは主に凸版、凹版、平版、孔版の4つの版に分類して紹介されています。これら4つの版式と、2つの製版方法(手工、写真)を組み合わせることで様々な印刷表現か可能に。色や濃淡の再現など、普段何気なく目にする印刷物ができるまでの仕組み、違い、特徴など、より深く知ることができます。

実際に活版印刷を体験してみよう!

同博物館では、活版印刷の体験や工房内の見学ツアーを実施しており、これまで展示で見てきた印刷の世界とは違った視点で印刷文化を体感できます。

印刷工房には、かつて使用されていた活字をつくるための彫刻機や鋳造機、印刷機が展示されており、どれも重厚感があり歴史を感じるものばかり。中には現在でも使用できる機械もあるのだそう。また、印刷工房が所蔵する金属活字の書体が年表で掲載されており、15世紀から受け継がれてきた欧文書体の歴史に触れることができるほか、工房内にずらりと勢揃いした印刷に使用される活字を見ることができます。様々なワークショップ型の活版印刷体験にぜひ参加してみてください。

印刷博物館

住所 東京都文京区水道1丁目3番3号 トッパン小石川本社ビル TEL 03-5840-2300(代) 開館時間 10:00〜18:00(入場は17:30まで) 休館日 毎週月曜日(ただし祝日・振替休日の場合は翌日)

年末年始および展示替え期間

※詳細は展示予定スケジュールを参照ください。 入場料 一般400円(350円)、学生200円(150円)、高校生100円(50円)、

中学生以下および70歳以上の方無料

※( )内は20名以上の団体料金

※企画展の開催時には入場料が変更になります。詳しくは、Webサイトをご覧ください。 URL https://www.printing-museum.org/

まとめ

様々な角度から印刷文化の面白さを体感できる印刷博物館。日本や世界の歴史的人物や歴史的に重要なイベントに深く関わりがあるので、歴史好きな人にもおすすめです。歴史、文学、工学、デザイン、アートなど様々な要素が詰まった印刷博物館。都会の雑踏の中にあるオアシスのような静かな空間で、ゆっくりと知識を深めることができる施設です。一度訪れてみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

地図や地誌づくりにおける印刷文化に触れる企画展「地図と印刷」2022年9月17日から印刷博物館で開催

https://www.drivenippon.com/news/57633/

Posted by

Drive! NIPPON編集部

Drive! NIPPONは、「クルマでおでかけするすべての大人たちへ」をコンセプトに、日本各地の魅力的な観光関連情報の発信とともに、素敵な「ドライブ」「旅行」「おでかけ」を演出する様々なサービスを提供していきます。

RECOMMENDED

関東エリアのおすすめ記事